ピンク・フロイドは、イギリスを代表するロックバンドであり、プログレッシブ・ロックやサイケデリック・ロックの分野で革新的な音楽を生み出しました。1965年にロンドンで結成され、初期はシド・バレットの独創的なサイケデリックサウンドが特徴でしたが、彼の脱退後はデヴィッド・ギルモアが加入し、ロジャー・ウォーターズがバンドを主導するようになりました。

1970年代には『狂気(The Dark Side of the Moon)』や『炎~あなたがここにいてほしい(Wish You Were Here)』、『ザ・ウォール(The Wall)』などの歴史的な名盤を発表し、社会批判や人間の内面を描いた壮大なコンセプトアルバムを次々と生み出しました。特に『狂気』は世界的に大ヒットし、ビルボード・チャートに15年以上ランクインするなど、音楽史に残る快挙を成し遂げました。

彼らのレコードはコレクター市場でも需要が高く、特定の盤には高額査定がつくことがあります。

この記事では、ピンク・フロイドのレコードの買取市場、査定額が高くなりやすいポイント、高価買取が期待できるアルバムについて詳しく解説します。

目次

ピンク・フロイドのレコード買取市場の特徴

ピンク・フロイドのレコードは、日本国内盤や海外盤、限定盤などさまざまな種類があります。特にオリジナル盤(初回プレス)、高音質盤(モービル・フィデリティMFSL盤)、プロモ盤(見本盤)、特殊パッケージ仕様などは市場価値が高くなりやすいです。

高額査定が期待できるポイント

✔ UKオリジナル盤(特に初回プレス)

✔ ハーヴェスト(Harvest)レーベルの初期盤

✔ モノラル盤(初期リリースのもの)

✔ モービル・フィデリティ(MFSL)などの高音質盤

✔ プロモーション用のホワイトラベル盤・見本盤

✔ 帯付きの日本盤(特に初回帯や特殊帯)

✔ シュリンク付き未開封盤

✔ 限定生産のカラーヴァイナルやボックスセット

✔ 赤盤

ほとんどどの作品でも世界的にコレクター人気が高く、状態が良ければ数万円以上の査定がつくこともあります。(赤盤や帯付き国内盤など)

高価買取が期待できるピンク・フロイドのレコード一覧

以下は、買取市場で高額査定されやすいPink Floydのレコードの一例です。

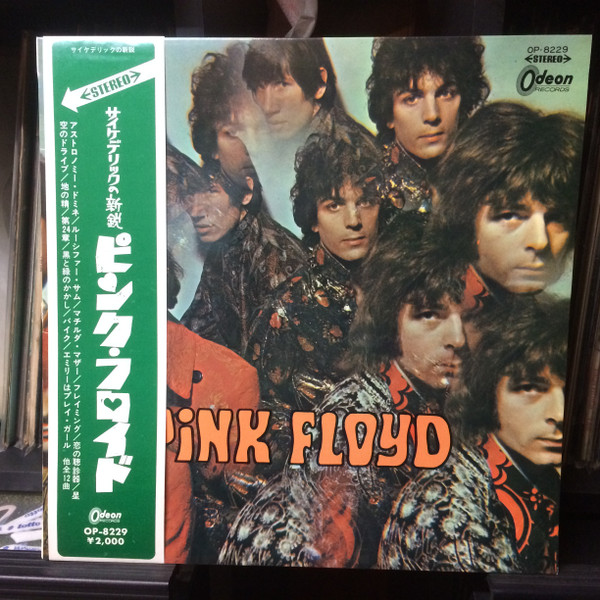

『The Piper at the Gates of Dawn』(1967年)

.jpg)

『The Piper at the Gates of Dawn』は、1967年にピンク・フロイドが発表したデビュー・アルバムであり、サイケデリック・ロックの傑作として知られています。この作品では、シド・バレットが中心となり、幻想的な歌詞と実験的なサウンドを組み合わせた独自の世界観を作り上げました。

アルバムのタイトルは、ケネス・グレアムの児童文学『たのしい川べ』の一節から取られており、その影響は曲の雰囲気にも表れています。「天文支配」や「星空のドライブ」では、宇宙を思わせる広がりのあるサウンドが特徴的で、一方で「ノーム」や「バイク」のような楽曲では、童話のようなユーモラスな世界観が感じられます。

レコーディングは、ビートルズの『Sgt. Pepper’s』と同じアビー・ロード・スタジオで行われ、ノーマン・スミスがプロデューサーを務めました。サイケデリック・ロック特有のエフェクトや即興演奏を多用し、実験的な音作りが随所に取り入れられています。

このアルバムの成功により、ピンク・フロイドはロンドンのアンダーグラウンド・シーンで一躍注目を浴びましたが、バレットは精神的に不安定になり、翌年バンドを離れることになります。その後のピンク・フロイドはプログレッシブ・ロックへと音楽性を変えていきますが、このアルバムはバレットの才能が最も輝いた作品として、今も多くのファンに愛され続けています。

邦題は「夜明けの口笛吹き」赤盤の帯付きは今まで500万枚以上の買取を行った弊社横浜レコードでも見たことないくらいレアです。状態にもよりますが、買取金額は付属品がすべてついた備品で10万円以上の価値が付くかと思います。

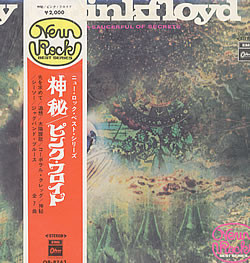

『A Saucerful of Secrets』(1968年)

.jpg)

『A Saucerful of Secrets』は、1968年に発表されたピンク・フロイドの2作目のアルバムで、バンドにとって重要な転換点となった作品です。シド・バレットが関わった最後のアルバムであり、デヴィッド・ギルモアが正式に加入した最初のアルバムでもあります。バレットは精神的に不安定になり、創作への関与が減っていく一方で、ロジャー・ウォーターズとギルモアが徐々にバンドを主導し始めました。

音楽的には、前作のサイケデリックな要素を残しつつ、より実験的でプログレッシブな方向へと発展しています。タイトル曲「A Saucerful of Secrets」は、12分に及ぶインストゥルメンタルの組曲で、混沌としたノイズから荘厳なクライマックスへと展開する構成が特徴です。「Set the Controls for the Heart of the Sun」は、ウォーターズの神秘的な作風が際立ち、ライブの定番曲となりました。

一方、バレットが手がけた「Jugband Blues」は、彼自身の孤立と混乱を象徴するような曲で、バンドとの別れを暗示するかのような切ない仕上がりになっています。このアルバムは、サイケデリックな時代からプログレッシブ・ロックへと進む過程を捉えた作品であり、ピンク・フロイドの新たな時代の始まりを告げる一枚となりました。

邦題は「神秘」

こちらも非常にレアなレコードです。国内の初回盤であれば、4000円から20000円ほどの買取金額がつきます。しかし、初回盤じゃないバージョンがダメというわけではなく、ほかのバージョンの帯付き国内盤も高価買取が期待できます。

『Ummagumma』(1969年)

.jpg)

『Ummagumma』は、1969年にリリースされたピンク・フロイドの4作目のアルバムで、ライブ音源とスタジオ録音の2枚組というユニークな構成になっています。バンドの初期のサイケデリックな実験精神を最も強く反映した作品のひとつであり、特にスタジオ盤はメンバーそれぞれが個別に制作した楽曲で構成されています。

ライブ盤には、「Astronomy Domine」「Careful with That Axe, Eugene」「Set the Controls for the Heart of the Sun」「A Saucerful of Secrets」といった初期の代表曲が収録されており、当時のピンク・フロイドのダイナミックな演奏を感じることができます。サイケデリックな音響効果や即興演奏が前面に押し出されており、バンドのライブの魅力が存分に詰まった内容になっています。

一方、スタジオ盤は、メンバー4人がそれぞれ単独で作曲・演奏した楽曲を収録しており、個々の音楽性が試された実験的な作品です。ロジャー・ウォーターズの「Grantchester Meadows」はアコースティックなフォーク調の楽曲で、彼の作風がより明確に表れています。一方、「Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict」は、ウォーターズによる奇妙な電子音とナレーションを組み合わせた異色のトラックです。

リチャード・ライトの「Sysyphus」は、クラシック音楽の要素を取り入れたピアノ中心の壮大な組曲であり、デヴィッド・ギルモアの「The Narrow Way」は、のちの彼のソロ作品にも通じるメロディアスなギターが印象的です。ニック・メイソンの「The Grand Vizier’s Garden Party」は、ドラムの実験的なアプローチが際立つ楽曲となっています。

『Ummagumma』は、バンドとしての方向性を模索する過程が感じられる作品であり、商業的な成功よりも実験精神を優先したアルバムです。ライブ盤の力強い演奏と、スタジオ盤の個々の独創性が対照的で、ピンク・フロイドの音楽の幅広さを示すユニークな作品となりました。

邦題「ウマグマ」

こちらの通常盤は1000円-3000円。プロモ盤(赤盤)の帯付きのものであれば、100万円以上の買取が見込めるほどレアなものです。

『Atom Heart Mother』(1970年)

.jpg)

『Atom Heart Mother』は、1970年に発表されたピンク・フロイドの5作目のアルバムで、バンドがより実験的なサウンドから、壮大な構成を持つプログレッシブ・ロックへと移行していく過程を示した作品です。特に、アルバムのA面を丸ごと使った「Atom Heart Mother組曲」は、オーケストラと合唱を大胆に取り入れた、バンド初の大規模なシンフォニック作品となりました。

この組曲は、ロン・ギーシンというアヴァンギャルドな作曲家との共同制作によって生まれ、ピンク・フロイドの楽器演奏とオーケストラの壮大なアレンジが融合した独特のサウンドを持っています。テーマの繰り返しや劇的な展開が特徴で、後の『狂気(The Dark Side of the Moon)』や『炎(Wish You Were Here)』に繋がる、バンドの壮大な楽曲作りの基盤が感じられます。

一方、B面にはメンバー個々の作曲による楽曲が収録されています。ロジャー・ウォーターズの「If」は、シンプルなアコースティックギターと内省的な歌詞が印象的な曲で、のちの彼のソロ作品にも通じる作風です。リチャード・ライトの「Summer ’68」は、美しいピアノのメロディが特徴的な楽曲で、ツアー中の孤独をテーマにしています。デヴィッド・ギルモアの「Fat Old Sun」は、フォーク調の落ち着いた楽曲であり、後のライブでも演奏されることが多かった曲です。

アルバムの最後を飾る「Alan’s Psychedelic Breakfast」は、スタジオで録音された環境音(朝食の調理音や会話)と、3つの異なる音楽パートを組み合わせた実験的な作品です。シンプルながらも、ピンク・フロイドらしい遊び心と、音楽と日常の境界を曖昧にする発想が感じられます。

『Atom Heart Mother』は、バンドのキャリアの中でも異色の作品ですが、オーケストラとの融合や長大な組曲といった新たな試みが後の大作へとつながる重要な一歩となりました。本人たちは後年、このアルバムをあまり好意的に振り返ることはなかったものの、ピンク・フロイドの音楽的進化を示すターニングポイントとして、今なお高く評価される作品です。

邦題は「原子心母」

買取は通常盤で500-2000円ほど。帯付きの赤プロモ盤であれば20000円以上の買取は確実と思われます。

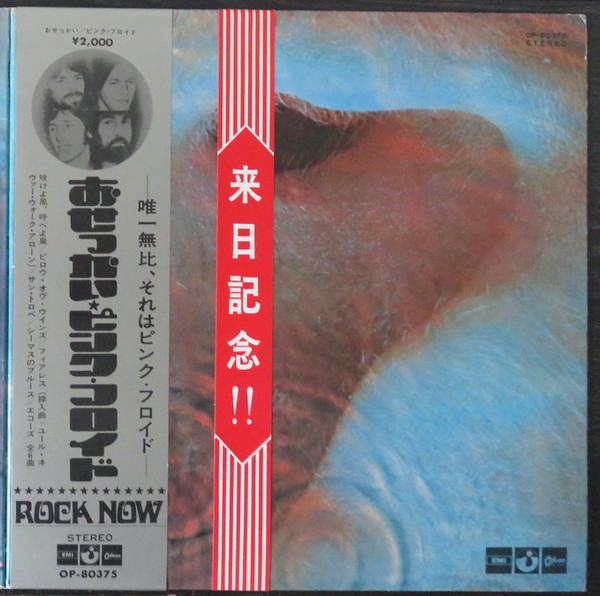

『Meddle』(1971年)

.jpg)

『Meddle』は、1971年に発表されたピンク・フロイドの6作目のアルバムです。バンド全員が積極的に作曲に関わり、彼ら独自のサウンドが明確になっていきました。

アルバムのB面全体を占める「Echoes」は、23分にわたる壮大な楽曲で、ゆったりとしたピアノのフレーズから始まり、途中には動物の鳴き声のようなギターの音や、緊張感のある演奏が挟み込まれ、最後には美しいコーラスとともに静かに終わります。この曲は、バンドのライブでも長く演奏され、当時のステージでは象徴的な存在となりました。

A面には、バラエティ豊かな楽曲が収録されています。「One of These Days」は、ベースラインが反復されながら徐々に盛り上がるインストゥルメンタルで、途中には不穏なボイスエフェクトが挿入されるなど、ピンク・フロイドらしい不気味さも持ち合わせています。「Fearless」は、ギターのスライド奏法が心地よく、終盤にはリバプールFCのサポーターが歌う「You’ll Never Walk Alone」の合唱が重ねられています。「A Pillow of Winds」や「San Tropez」は、穏やかな雰囲気の曲で、当時のピンク・フロイドにしては珍しく、リラックスしたムードが漂っています。また、「Seamus」は、ギルモアの飼い犬が遠吠えをするという遊び心のあるブルースナンバーで、アルバムの中でも異色の存在です。

『Meddle』は、派手な仕掛けこそないものの、シンプルな演奏の中にバンドの個性がしっかりと息づいており、次のアルバムへと続く重要な一歩となった作品です。特に「Echoes」は、ピンク・フロイドのライブにおいて重要な役割を果たし、後のバンドの代表曲の一つとなりました。

邦題は「おせっかい」

初回盤の赤盤は10000円以上、白ラベルのプロモ盤も同じかそれ以上の買取が見込めます。

他のプレスも安定して高いものが多いです。

『Physical Graffiti』(1975年)

.jpg)

『Obscured by Clouds』は、1972年にリリースされたピンク・フロイドの7作目のアルバムで、フランス映画 La Vallée(邦題『雲の影』)のサウンドトラックとして制作されました。映画のための音楽とはいえ、単なるBGMの域を超え、アルバム単体でも聴きごたえのある作品となっています。

このアルバムの特徴は、シンプルでストレートな楽曲が多いことです。プログレッシブ・ロックのような複雑な構成よりも、ロックやフォーク、ブルースの要素を取り入れた楽曲が中心となっており、これまでのピンク・フロイドの作品と比べると、親しみやすいメロディが際立っています。前作『Meddle』に続き、デヴィッド・ギルモアのギターとボーカルがより前面に出るようになり、彼の音楽的な影響力が増していることが感じられます。

アルバムの冒頭を飾る「Obscured by Clouds」と「When You’re In」は、シンセサイザーとギターのリフが印象的なインストゥルメンタルで、映画の神秘的な雰囲気を反映したサウンドになっています。「Burning Bridges」は、リチャード・ライトのメロディアスなキーボードとギルモアのボーカルが絡み合う、ゆったりとした楽曲です。「The Gold It’s in The…」は、ピンク・フロイドにしては珍しく、シンプルなハードロック調の楽曲で、バンドの新しい一面を感じさせます。

「Wot’s… Uh the Deal」は、アコースティックギターが美しいフォーク調の曲で、デヴィッド・ギルモアのソロ作品にも通じるようなサウンドです。「Childhood’s End」は、ギルモアが単独で作曲した楽曲で、のちの『狂気(The Dark Side of the Moon)』の作風にもつながるドラマチックな展開を持っています。また、「Free Four」は、ピンク・フロイドにしては珍しく、明るい雰囲気の曲ですが、歌詞では死や人生の虚しさを描いており、ロジャー・ウォーターズの皮肉が効いた作品となっています。

このアルバムは、『狂気』の制作が始まる直前に録音されており、その後のピンク・フロイドの音楽的な方向性を示すものとなりました。映画のサウンドトラックという位置づけではあるものの、バンドの過渡期を記録した重要な作品として評価されています。

邦題は「雲の影」

初回プロモ盤であれば10000円以上、再発盤でも500円-3000円以上の買取が見込めます。丸角のジャケットにも注目。

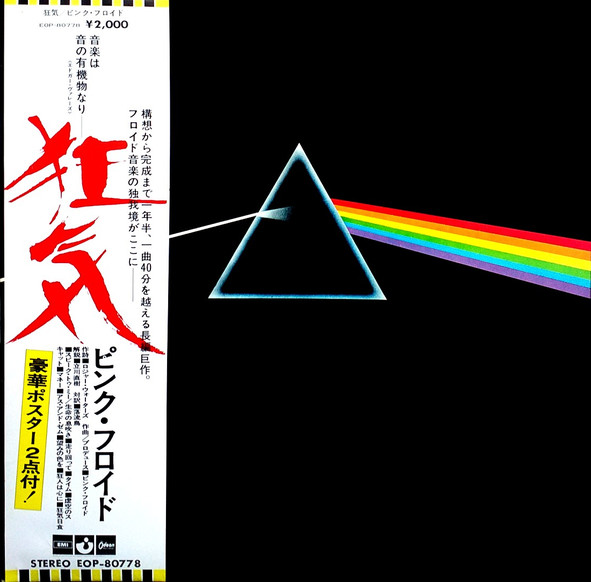

『The Dark Side of the Moon』(1973年)

.jpg)

『The Dark Side of the Moon』は、1973年にリリースされたピンク・フロイドの8作目のアルバムで、彼らの代表作として知られるだけでなく、ロック史上最も成功したアルバムのひとつです。発売以来、全世界で4,500万枚以上を売り上げ、ビルボード・チャートに15年以上ランクインし続けた驚異的な記録を持っています。コンセプト・アルバムとしての完成度が非常に高く、音楽、歌詞、サウンド・エフェクトが一体となり、ひとつの作品としての統一感が際立っています。

このアルバムは、人間の精神、時間、欲望、死といった普遍的なテーマを探求しており、ロジャー・ウォーターズが作詞を主導しました。サウンド面では、アラン・パーソンズがエンジニアを担当し、ステレオ効果や音の重なり、環境音などを駆使して、深みのある音響空間を作り上げています。心臓の鼓動のようなサウンドで始まり、レジスターの音や狂気じみた笑い声、会話の断片などがアルバム全体に散りばめられ、作品の世界観をより強固なものにしています。

「Time」では、時計のアラーム音から始まり、人生の短さと時間の流れの速さをテーマにした歌詞が印象的です。「Money」は、不規則な7/4拍子のベースラインと、キャッチーなサックス・ソロが特徴的で、資本主義の虚しさを皮肉った内容になっています。「Us and Them」は、美しいピアノとサックスの旋律が際立つ楽曲で、戦争や社会的な対立を描いています。「Brain Damage」から「Eclipse」へと流れるラストの展開は、アルバムのテーマを総括するかのような圧巻のクライマックスを迎えます。

『The Dark Side of the Moon』は、音楽の枠を超えた芸術作品として、今なお多くのリスナーに影響を与え続けています。その革新的なサウンドと深遠なテーマは、ロック史において特別な位置を占めており、時代を超えて愛され続けるアルバムとなっています。

邦題は「狂気」

プレス数にかかわらず、国内盤の帯付きのものであれば、安定して2000円-5000円ほどの査定額になります。プロモ盤は10000円以上の値段がつくことも。

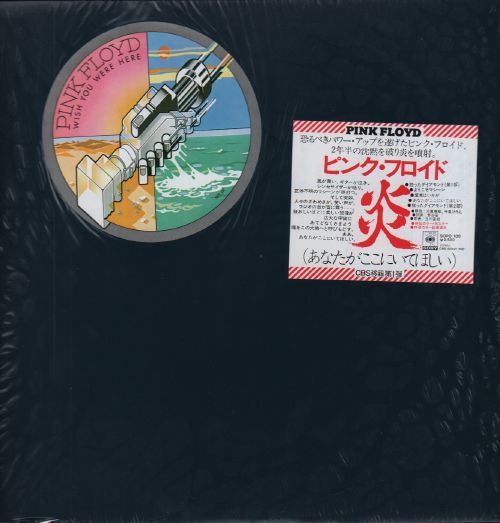

『Wish You Were Here』(1975年)

.jpg)

『Wish You Were Here』は、1975年にリリースされたピンク・フロイドの9作目のアルバムで、前作『The Dark Side of the Moon』の大成功を受けて制作されました。音楽業界の商業主義への批判と、かつてのバンドの中心人物だったシド・バレットへの敬意が込められた、感情的に深みのある作品です。

アルバムの中心となるのは、「Shine On You Crazy Diamond」という9部構成の大作で、アルバムの冒頭と終盤に分割して収録されています。この曲は、かつてバンドを率いたシド・バレットの幻影を描いたもので、デヴィッド・ギルモアのゆったりとしたギターのイントロから始まり、リチャード・ライトの幻想的なシンセサイザーが印象的に響きます。レコーディング中、偶然スタジオにバレット本人が訪れたというエピソードは有名で、激太りし、髪も眉毛も剃り落とした彼の姿を見たメンバーは衝撃を受けたと言われています。

タイトル曲「Wish You Were Here」は、シンプルなアコースティック・ギターのイントロが印象的な楽曲で、不在の友を想うような歌詞が胸を打ちます。この曲はバレットへの想いを込めたものでもありながら、成功によって変わってしまった音楽業界への失望も感じさせる内容になっています。

「Welcome to the Machine」は、無機質なシンセサイザーと機械的な音響が特徴的な楽曲で、音楽業界のシステムに組み込まれていくアーティストの孤独と不満を描いています。一方、「Have a Cigar」は、よりストレートな商業主義批判の曲で、レコード会社の人間がアーティストに甘い言葉をかけながらも金儲けのことしか考えていない様子を皮肉っています。ボーカルはバンド外のミュージシャンであるロイ・ハーパーが担当し、ギルモアやウォーターズでは表現しきれない皮肉な語り口を演出しています。

『Wish You Were Here』は、『The Dark Side of the Moon』のような派手さはないものの、より内省的で感情的な作品として高く評価されています。シド・バレットへの思いと音楽業界への失望が交錯し、静かでありながら強いメッセージを持ったアルバムとなりました。発売当初は賛否が分かれたものの、現在ではピンク・フロイドの最高傑作のひとつとして広く愛され続けています。

邦題は「炎(あなたがここにいてほしい)」

買取金額は国内初回盤の完品で20000円前後。その他のバージョンでも500-2500円以上の査定が見込めます。

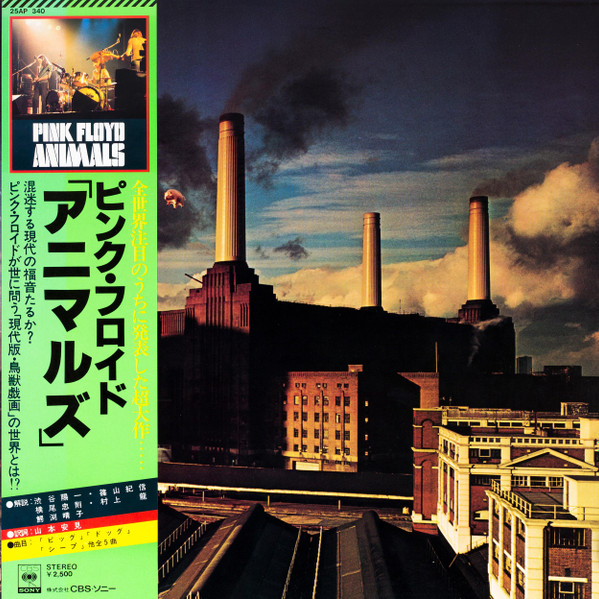

『Animals』(1977年)

.jpg)

『Animals』は、1977年にリリースされたピンク・フロイドの10作目のアルバムで、ジョージ・オーウェルの小説『動物農場』から着想を得た社会批判的な作品です。資本主義社会の構造を「犬(Dogs)」「豚(Pigs)」「羊(Sheep)」になぞらえて描き、当時のイギリス社会、特に政治や経済の格差に対する鋭いメッセージを込めています。

アルバムは、穏やかなアコースティック・ギターの「Pigs on the Wing」で始まり、最後も同じ曲で締めくくられます。これは、厳しい社会を生き抜く中でのささやかな愛や連帯を象徴しており、アルバム全体の攻撃的な内容とは対照的な存在となっています。

「Dogs」は、金と権力のために生きるエリート層を犬に例え、冷酷に競争を続けながら最終的には孤独と死に追いやられる姿を描いています。デヴィッド・ギルモアのギターが大きな役割を果たしており、特にスライドギターのフレーズはこの曲の象徴的な要素となっています。

「Pigs (Three Different Ones)」では、社会を支配する偽善的な権力者たちを豚に例えて批判しています。ウォーターズの攻撃的なボーカルと、不気味なシンセサイザーのサウンドがこの楽曲の皮肉な雰囲気を引き立てています。

「Sheep」は、無批判に権力に従う大衆を羊に例え、最終的に反乱を起こすものの、また別の権力構造に飲み込まれてしまう様子を描いています。曲の展開はドラマチックで、牧歌的なピアノの導入部から次第に緊張感が高まり、最後はカオスへと突入していきます。

『Animals』は、1970年代後半の政治・社会状況を鋭く批判し、ピンク・フロイドの中でも特にメッセージ性が強いアルバムとなりました。音楽的には前作までのシンフォニックなアプローチよりも、ギター中心のシンプルで力強いサウンドが際立っています。発売当初は評価が分かれましたが、現在ではバンドのキャリアの中でも特に重要な作品のひとつとされています。このアルバムのリリース後、ウォーターズの影響力はさらに強まり、次作『The Wall』へとつながっていきます。

邦題は「アニマルズ」

買取は通常盤が700円-4000円。プロモ盤が8000円以上。紙ジャケのテストプレスが3万円以上の買取となります。

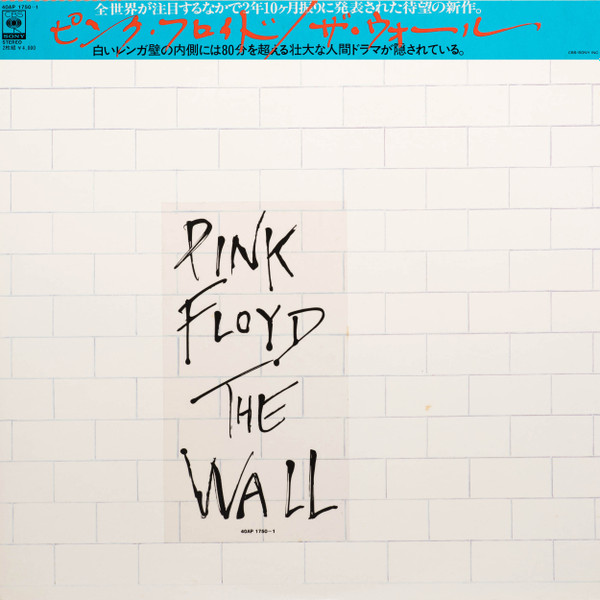

『The Wall』(1979年)

.jpg)

『The Wall』は、1979年にリリースされたピンク・フロイドの11作目のアルバムであり、ロジャー・ウォーターズの個人的な体験や社会批判をもとにした壮大なロック・オペラです。バンドの作品の中でも特にドラマ性が強く、ストーリーを持つコンセプト・アルバムとして制作されました。商業的にも大成功を収め、「Another Brick in the Wall, Part 2」はシングルとして全米1位を獲得するなど、ピンク・フロイドの中でも特に広く知られる作品となりました。

アルバムのストーリーは、架空のロックスター「ピンク」が、幼少期のトラウマや教育制度の抑圧、戦争による父の死、家庭の問題、音楽業界での孤立などを経験し、次第に精神的に追い詰められ、自らの心の中に「壁(The Wall)」を築いてしまうというものです。この壁は、彼の孤独と疎外感を象徴しており、アルバムを通して徐々に積み上げられ、最終的には完全に閉じこもってしまいます。しかし、最後には「壁」を壊し、現実世界へと戻るという結末を迎えます。

「In the Flesh?」で幕を開けるこのアルバムは、ピンクの誕生から彼が壁を築くまでの過程を描きます。「Another Brick in the Wall, Part 1」では、父親を失った悲しみ、「The Happiest Days of Our Lives」では厳格な教育制度への反発が描かれ、その流れで「Another Brick in the Wall, Part 2」が続きます。この曲は、学校教育の画一的な抑圧に対する批判を込めたアンセムとして大ヒットしました。

アルバムの中盤では、「Mother」や「Hey You」などを通じて、ピンクの内面の葛藤が深まっていきます。そして、「Comfortably Numb」では、現実と夢の狭間で感情が麻痺していく様子が、美しいメロディとギルモアの名演とも言えるギターソロで表現されています。この曲は、ピンク・フロイドの楽曲の中でも特に人気が高く、ライブでも象徴的な存在となりました。

物語が進むにつれ、ピンクは「独裁者」のような存在へと変貌し、「In the Flesh」や「Run Like Hell」では、彼の精神崩壊と権力への陶酔が描かれます。しかし、「The Trial」では、自らを裁き、壁を崩壊させる決断を下します。アルバムのラスト「Outside the Wall」では、彼が新たな一歩を踏み出すことを暗示する静かなエンディングを迎えます。

『The Wall』は、音楽だけでなく、1982年にはアラン・パーカー監督による映画『Pink Floyd: The Wall』としても映像化され、独特なビジュアル表現とともに作品の世界観が補完されました。また、1980年から1981年にかけて行われたライブツアーでは、実際に巨大な壁をステージ上に築き、終盤で崩壊させるという壮大な演出が行われ、ロック史に残るパフォーマンスとなりました。

このアルバムは、ピンク・フロイドのキャリアの中でも特に個人的かつ政治的なメッセージが強く、ウォーターズの支配力がピークに達した作品でもあります。その後、バンド内の関係は悪化し、ウォーターズは1985年に脱退することになりますが、『The Wall』は今もなお、ロック史における最も重要なコンセプト・アルバムのひとつとして語り継がれています。

邦題は「ザ・ウォール」

買取市場は通常盤の帯付きで2000円以上。テストプレスで40000円以上と、全体的に高い買取金額となっています。

ピンク・フロイドのレコードを高く売るポイント

① 初回プレス盤や帯付きの日本盤をチェック

特に「狂気」「アニマルズ」「ザ・ウォール」のUK初回盤は高額査定の可能性

帯付きの日本盤はコレクター需要があり、状態が良いと査定額アップ

② 盤の状態を確認する

盤面に傷が少ない方が評価が高い

ジャケットやインナースリーブの状態も重要

③ レコード専門の買取業者を利用する

一般のリサイクルショップよりも、レコード専門の買取業者のほうが適正価格で査定してくれる

オンライン査定を活用して、複数の業者の見積もりを比較するのがベスト

④ 付属品(ポスター・ステッカー・インサート)が揃っているか確認

オリジナル盤に付属していた特典が揃っていると査定額アップ

よくある質問(FAQ)

Q1. ピンクフロイドのレコードはどこで売るのがいい?

A. レコード専門の買取業者やオンライン買取サービスを利用するのが最もおすすめです。

Q2. 帯なしでも買取してもらえる?

A. 可能ですが、帯付きのほうが査定額が高くなる傾向があります。

Q3. ピンクフロイドのレコードの買取価格はどのくらい?

A. 状態や盤の種類によりますが、UKオリジナル盤や帯付き日本盤は数千円~数十万円で取引されることがあります。

まとめ

ピンク・フロイドのレコードは、オリジナル盤や帯付き日本盤、プロモ盤、特殊仕様盤が特に高額買取の対象となります。特に「狂気」や「アニマルズ」の初回プレス盤は市場価値が高く、コレクターからの需要が絶えません。

■ 帯・特典付きの美品を査定に出す

■ 複数の買取業者で比較する

■ レコードの状態をチェックし、事前にクリーニングする

■ 赤盤、プロモ盤、テスト盤をチェックする

迷ったら横浜レコードへ!

横浜レコードの強み

創業39年になる音楽業界での豊富な経験

横浜レコードは、2025年で創業40年の歴史を持つレコード買取専門店です。

今までに累計500万枚以上の買取実績があります。

信頼されるサービスと経験豊富な査定士による丁寧な査定が弊社を支えていおり、ジャンルや年代を問わずあらゆるレコードを取り扱うことで、多くの方に喜ばれております。特に海外販路を活用することで他社の相場より高額買取が可能です。

さらに、NHKニュースウォッチ9をはじめとする様々なメディアで紹介されるなど、その信頼性も高く評価されています。

横浜レコードは豊富な買取実績と信頼性を兼ね備えたレコード買取業者として、多くの顧客に支持されています。

国際的な視点による高価買取戦略

横浜レコードは、ドイツ、アメリカ、イギリスにグループ会社を持ち、国際的な視点で市場価値を把握することで、高額査定を実現しています。各国の相場情報を常にアップデートし、お客様にとって最も有利な条件で買取を行っているため、他店では難しい高額査定も可能です。

様々なプラットフォームを通じて世界中に再流通させることで、お客様の音楽資産を最大限に評価しています。

このように横浜レコードでは日本国内だけでなく海外の市場にも対応した高価買取が可能となっています。